一般的に、騒音はそのレベルの大きさで評価されます。

しかしながら騒音トラブルの多くは、音の発生する時間帯やその発生頻度、また低周波音など、レベル以外の要素が問題となっている事例を数多く経験してきました。 特に、調停などを目的とした騒音測定では、「騒音被害の程度」という考え方が重要です。 そして、その程度を定量的に表すためには、騒音レベルの大きさだけでなく、様々な観点から騒音を評価することが必要となります。

そこで今回は、調停などを目的とした騒音調査において、レベルの大きさ以外に、どのような方法で評価できるのかについて解説したいと思います。

目次は読みたいところをタップすると飛べます。

1.騒音はレベルの大きさだけでは評価が難しい理由

室内で 39dB の音と聞いて、どの程度の音を想像するでしょうか。

環境省のウェブページ『一般環境騒音について』で公開している『生活騒音パンフレット(2019年3月)』では、戸建住宅地(夜間)や図書館の館内を、 40dB 程度の音の目安としています。 また、『騒音に係る環境基準について』の中では、夜間の室内騒音の基準値を 40dB 以下としています。

これらを参考にすると、室内で 39dB 程度の音は、比較的静かな環境であると思ってしまいます。 しかしながら、騒音はレベルの大きさだけでは判断できない場合があります。

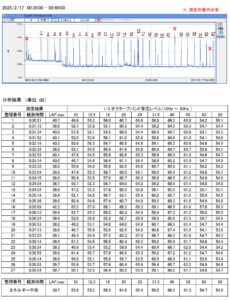

下の図は、室内で 39dB の衝撃音が発生している時の、騒音のレベル波形です。 観測時間は深夜 0 時台である事も考慮すると、このレベル波形を見てどのように感じるでしょうか。

確かに夜間で 40dB 以下の音なのですが、このレベル波形を見ると、静かな環境とは思えません。 そう感じてしまう理由の一つに、暗騒音のレベルの低さが挙げられます。

ポイント

暗騒音(背景騒音)とは、ある騒音に着目した時、それ以外の全ての騒音の事をいいます。

静かな図書館では、小さな咳払いや会話音が気になってしまいますが、これは館内の暗騒音が低く保たれているためです。 同じように、夜間の寝室など、暗騒音のレベルが十分に低い環境では、小さな物音でも気になってしまいます。 そのような環境では、 39dB の衝撃音は、どの程度の音に聞こえるのでしょう。

下の動画は、衝撃音の視聴用として記録したものです。 観測時間が深夜 0 時である事を考慮してご視聴ください。

衝撃音の視聴データ

音の感じ方は人それぞれだと思いますが、深夜にこの音が聞こえてくる環境を、静かと感じる人は少ないのではないのでしょうか。

WHO(世界保健機関)の「環境騒音のガイドライン」によりますと、睡眠妨害への影響は、騒音レベルの大きさだけでなく、暗騒音とのレベル差が反応確率に関与するとされています。 今回のように、暗騒音が十分に低い環境では、たとえ 40dB 以下の音であっても、睡眠妨害に対する影響は、とても大きいと考えられます。

このように、騒音トラブルにおいては、レベルの大きさだけで騒音を評価するのはなく、発生時間や地域環境との比較なども考慮した測定が重要です。

ポイント

分析時のキャプチャ動画は、測定対象音であるかの確認用として用いますが、第三者に対して、被害の状況を音として共有する際にも有効です。 計量証明機器による分析用録音データであるため、測定値と整合性が取れています。

WHO(世界保健機関)の「環境騒音のガイドライン」によると、睡眠妨害への影響は、騒音レベルの大きさだけでなく、暗騒音とのレベル差が反応確率に関与するとされています。 今回のように、衝撃音自体の最大値が 40dB 程度であっても、暗騒音が十分に低い環境では、睡眠妨害に対する影響は、とても大きいと考えられます。

このように、苦情を伴う騒音測定においては、騒音の影響はレベルの大きさだけでなく、暗騒音とのレベル差が重要な要素となる場合があります。

2.騒音の発生時間や発生頻度が重要な理由

下のレベル波形は、先程のレベル波形の観測時間を 10分間に延長したものになります。 これを見ると、暗騒音は低いままで、衝撃音の発生数がとても多い事が分かります。

先程ご視聴いただいたような衝撃音が、このような頻度で発生していたら、流石に静かな環境とは言えません。 しかしながら、この 10 分間の等価騒音レベル(LAeq)を分析した結果は 25dB なのです。

先程からお話している図書館の館内の音の目安は 40dB(LAeq)です。 これと比較しても、明らかに低いレベルである事がわかります。 しかしながら、視聴データを聞いた方であれば、このレベル波形を見て、静かだと感じる方は多くはないと思います。 しかも、深夜 0 時台であることを考えると、安眠など到底不可能だと考えてしまいます。

ポイント

今回のサンプルは、とある事例を参考に作成したものですが、その事例ではトレーニング機器による衝撃音がトラブルの原因となっていました。 トレーニング機器による騒音の特徴として、ある一定時間、衝撃音や唸り音が続く事や、発生する時間や曜日が、だいたい同じであるといった場合が多いようです。 トレーニング機器による騒音は以前からありましたが、特にコロナ禍以降は多くなったと感じています。

次は衝撃騒音に着目して分析を進めて行きます。 衝撃騒音の評価方法として、環境確保条例(騒音規制法)では、2つの方法を規定しています。

1.指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの最大値の平均ちとする。

2.指示値の最大値が一定でない場合は、最大値の 90%レンジの上端の数値とする。

今回の場合は指示値の最大値がおおむね一定であるため、最大値の平均を求めていきます。

衝撃音と思われる音の中には、対象の音以外の音も含まれている可能性があるため、それらを含めないように音を視聴しながら分析を進めます。 また、音の特徴から低周波音の影響が懸念されたため、騒音レベルの最大値(LAF.max)に加え、最大値の 1/3オクターブバンド音圧レベルの分析も行いました。

この分析により、対象となる衝撃音は 10 分間中 27 回発生し、その最大値のエネルギー平均(LAF.max.ave)は 40dB である事が分かりました。

今回は最大値が比較的安定していたので平均値をとりましたが、ばらつきが大きい場合は、最大値の 90% レンジの上端値で評価する事になります。 評価方法については以前の記事で詳しく解説しているので、こちらをご覧ください。

それでは、次項では低周波音について詳しく見ていきましょう。

3.衝撃音において低周波音の測定が重要な理由

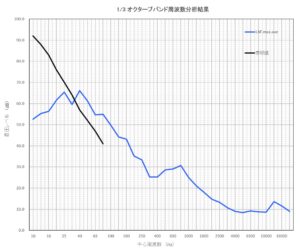

先程の分析結果の内、10Hz ~ 80Hz までの 1/3オクターブバンド音圧レベルが低周波音の分析結果です。

騒音は人の耳に聞こえるから騒音であるため、騒音レベルとは、人の聴覚補正(A特性)を行った音圧レベル(A特性音圧レベル=騒音レベル)で評価します。 しかしながら、人の聴覚は低い周波数帯域ほど聞き取り難くなっていくため、A特性の補正を行ったレベルでは、低周波音を評価する事が出来ません。 そこで、低周波音の場合は、環境省が規定する「低周波音による心身に係る苦情に関する参照値」を用いて評価します。 評価方法は環境省のマニュアル『低周波音の測定方法に関するマニュアル』を準拠し、 1/3オクターブバンド音圧レベル(10Hz ~ 80Hz )の分析結果を用います。 この結果が参照値以上であれば、低周波音による苦情の可能性が考えられると判断します。

これらを踏まえ、分析結果と参照値を比較した結果が、下のグラフになります。

レベル差の比較から、40Hz 以上の 4 ポイントで参照値を上回っていることが確認できます。 25Hz もレベルの上昇が見られますが、これより低い周波数帯はレベルが小さくなっているため、低周波音のピークは 40Hz にあると考えて良さそうです。

少々気になるのは 80Hz のレベルが上昇傾向にあることですが、100Hz 以上の周波数域ではどのような特性となっているのか、引き続き確認を進めます。

上のグラフは、周波数範囲を 20kHz まで広げたものです。 これを見ると、やはり衝撃音の周波数特性は、40Hz が特徴的であると考えて間違いなさそうです。

以上の結果から、今回の衝撃音が苦情の原因であるのは、騒音レベルの大きさではなく、低周波音が原因である可能性が高いと判断する事が出来ます。

低周波音による心身苦情の参照値には、騒音レベルに規定されているような規制基準等はありません。 しかしながら、低周波音による健康被害は環境省や総務省のウェブサイトで明確に示されていることや、低周波音問題対応の手引書などが公開されている事実から、騒音苦情において重要な指標であることは間違いありません。

まとめ

これまでの分析結果を総合的に考えると、今回の衝撃音に関する苦情は、その騒音レベルだけでなく、以下の複合的な要因によって引き起こされていると考えられます。

1.周辺環境騒音との対比

2.衝撃音の発生時間帯が就寝時間帯(22時~ 6時)である事

3.衝撃音の発生頻度が高い事

4.低周波音が苦情の原因である可能性

今回の分析結果は、上記の要因を裏付ける資料として活用できます。 また、報告書を作成する際は、これらの分析結果に加え、以下の資料を添付することで、報告書の信頼性を高めることができます。

- 東京都登録の計量証明事業所であることの証明書

- 使用した各種測定機材の検定済証

- 騒音計にあっては、計量証明検査合格証明書

調停を目的とした騒音測定では、結果報告の際に弁護士の方々が立ち会われることがあります。 そのような説明の場では、録音した実際の音を聴いていただくことが、報告書の内容を理解していただく上で非常に有効だと感じています。

いかに詳細な分析データがあっても、第三者にとっては単なる数値の羅列に過ぎません。 そのような状況において、関係者の方々に内容を理解していただくことも、測定者の重要な責務であると考えています。

最後に

今回は衝撃音を 10 分間という時間幅の中で評価しましたが、実際の測定においては、夕方から朝までの1 2 時間や、昼夜を通した 24 時間の測定を行うことが多いです。 日によって発生頻度が異なる場合などは、数日間に及ぶ測定を行ったりもします。 このような長時間に及ぶ録音データから、対象音だけを選別する作業は、非常に手間のかかる大変な作業です。 しかしながら、手間をかけるほど整合性のとれたデータとなっていく様は、コンピュータによる分析が主となった現在でも変わらないなと思うところです。