行政が実施した騒音対策事例は、騒音問題解決のヒントとなる貴重な情報源です。 しかし、多種多様な事例の中から、自らのケースに最適なものを探すのは容易ではありません。 そこで、本記事では、弊社が実際に経験した騒音測定事例を参考に、環境省の資料から類似事例の対策案を、解説を加えながらご紹介します。

第1回として、今回は空調室外機による低周波音対策の事例を取り上げます。

目次は読みたいところをタップすると飛べます。

第1回 【事例 6】 空調室外機による低周波音

事例の本文は下記のリンクよりご確認できます。

・低周波音対応事例集(平成20年12月)環境省 Webページ

・この記事で扱っている事例【事例6】

今日では当たり前のように携帯電話の無線基地局を目にするようになりましたが、都市部においてはマンションの一室を利用した無線基地局も多いようです。 今回の事例は、マンションにお住いの方にとっても身近な問題なのではないでしょうか。 また、苦情者宅や周辺住宅の中で、苦情を申し立てている人数が1人というのも、低周波音における特徴であると思います。 低周波音の感じ方は個人差が大きく、低周波音を評価する参照値への対応も9割程度と言われています。 そのため、低周波音を感じながらも周囲の理解を得られず孤立感を感じている方も少なくありません。 この事例にあるような問題は、何処でも、誰にでも起きる可能性がある問題です。

この事例のポイント

・原因となった施設は携帯電話の無線中継基地(空調室外機が音源)

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人(孤立している可能性)

・調査員の所感では低周波音を感じ取れなかった(しかし卓越した低周波音があった)

【事例6】の要点

| 発生源 | 空調室外機 |

| 苦情内容 | 空調機が作動すると揺れ、圧迫感、イライラを感じる |

| 対策方法 | 室外機の位置変更 |

測定の実施

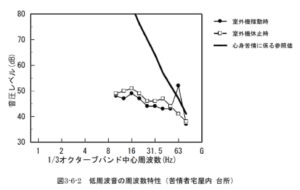

この事例では、苦情者宅屋内と、敷地境界で測定を行っています。 今回の調査では、問題となっている室外機の稼働時に、特に 63Hz の音が強く観測されました。 この数値は、環境省が定める心身苦情の参照値を超えており、苦情の内容と一致する結果となりました。 しかし、調査員が事前に現場を確認した際には、特に圧迫感や不快感を感じなかったと報告しています。

このことは、低周波音の影響は人によって感じ方が大きく異なることを示しています。 低周波音の感じ方は、年齢、性別、健康状態、生活環境など、様々な要因が影響する可能性があります。 つまり、同じ環境下でも、ある人は強い不快感を感じ、別の人は全く感じないということが起こり得るのです。 この事例は、低周波音問題がいかに複雑で、対策が難しいかを改めて示しています。

評価

この事例では確かに 63Hz 帯域で卓越した低周波音を観測しており、心身苦情の参照値を上回る結果となりましたが、苦情内容に矛盾する点がある事から、63Hz 帯域の低周波音が原因と確定できなかったとしています。 低周波音には周波数毎に特性があり、苦情の内容と参照値を比較しながら、原因を見極める必要があります。 詳細は不明ですが、今回の場合は、苦情内容と参照値の評価内容に、一致しない点があったという事なのでしょう。

対策の検討

この事例では事業者が室外機の位置を変更した結果、苦情が無くなったとしています。 その後の確認は行われていないようですが、苦情が無くなった事で、この事案は解決済みとなったのだと思われます。

【事例6】に対する所感

弊社でも同様のケースで測定を行った経験があります。 苦情者のみが低周波音を感知し、孤立した状況に置かれていました。 騒音問題に対する社会の偏見や、一部の人の不適切な対応が、被害者を更に追い込む要因となっていたようです。

低周波音問題は、不眠、頭痛、集中力の低下など、心身に多大な影響を与えるだけでなく、孤独感や不安感といった精神的なストレスをもたらすことがあります。 低周波音による耳鳴り、圧迫感、イライラなどは、個人の体調によっても変化するため、原因の特定が難しいケースも少なくありません。 しかし、人の感覚は非常に繊細で、気圧の変化などで体調が変化する方がいるように、微弱な低周波音によって体調に異変を感じる方もいます。

その原因が、低周波音が原因か否かを客観的に確認することは、今後の対策を考える上で非常に重要です。 これは、ご自身の感覚を客観的に捉え、適切な対処法を見つけるための第一歩となります。