今回は環境確保条例における測定位置について詳しく解説します。 測定方法については以前の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。

測定位置に着目する理由は、測定位置に関するお問い合わせは非常に多い事や、測定業者によって測定位置が異なるケースがあるためです。 マイクロホンの設置位置は、視覚的に捉えやすいという点に加え、測定結果に大きな影響を与える可能性があることも、お問い合わせが多い理由だと思われます。

測定業者によって測定位置が異なる理由は、測定機器の種類、測定環境、過去の測定データ、さらには測定者の経験や解釈の違いなど、多岐にわたります。 しかしながら、測定目的が明確であれば、測定位置は大きく変動することはないと考えられます。 そこで、本記事では、測定者の主観的な要素を排し、JIS Z8731をはじめとする各種基準や、環境省や総務省の資料を参考に、客観的な視点から測定位置について解説していきます。

1.環境確保条例における測定位置

環境確保条例の騒音の規制基準値は、『音源の存する敷地の境界線における大きさの許容限度』なので、測定位置は境界線上となります。 しかしながら、現実的には敷地境界線には塀やフェンスなどが設置されている事が多いので、境界線の外側か内側かのどちらかになると思います。 どちらでもいいのでは?と思ってしまうかもしれませんが、現実的には敷地境界線には塀やフェンスなどがあり、反射や遮蔽といった事も考えなければならないので、塀の内側・外側でレベルが異ならないようにしなければなりません。

一般的には、他人の土地(道路を含む)を勝手に利用する事は出来ないので、依頼者側の敷地で測定する事になると思いますが、自治体によっては、音源のある敷地境界線の外側に測定点を取る場合もありますので、判断が難しい場合は確認が必要です。

2.マイクロホンの高さ

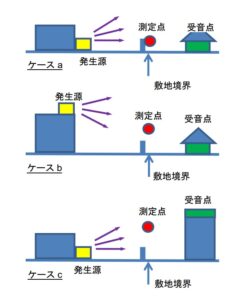

通常、騒音測定は地上1.2~1.5メートルの高さで行われます。 ただし、騒音苦情が発生している場合は、苦情申告者の住居と騒音源の高さ、および敷地境界線を考慮し、測定高さを決定します。 具体的には、問題となっている建物の外壁面から1~2メートルの距離で、床面から1.2~1.5メートルの高さを受音点とし、受音点と騒音源を結ぶ直線と、敷地境界線が交わる高さに測定点を設定します。

下図は総務省の Webサイトで公開している『騒音に関わる苦情とその解決方法』の35ページで、騒音苦情を伴っている場合の測定点の選定方法を示した図です。

騒音苦情を伴っている場合の測定では、生活環境の保全の観点から、騒音源に最も近い場所で、かつ、騒音が最も大きくなる位置が測定位置となります。 そのため、測定高さは、個々のケースに応じて、合理的に判断する必要があります。

3.反射音の補正

JIS Z 8731では、反射音の影響を最小限に抑えるため、測定点を地面以外の反射面から3.5メートル以上離すことが推奨されています。 しかし、環境確保条例では敷地境界線が測定位置となる為、塀や壁などの反射面に近い状況で測定が行われることが一般的です。 そのため、反射音の影響が必要な場合も出てきます。

反射音によるレベルの上昇量は、対象とする騒音が広帯域成分を持ち、卓越した狭帯域成分を含んでいない場合、理論的には最大3dBとされています。ただし、この値は、騒音源が十分に遠くにあり、反射面の寸法が音の波長に比べて十分に大きく、かつ完全反射面とみなせる理想的な条件下での値です。 実際の建物や塀などでの反射では、これらの条件が満たされないため、反射音によるレベルの上昇量は理論値よりも小さくなります。

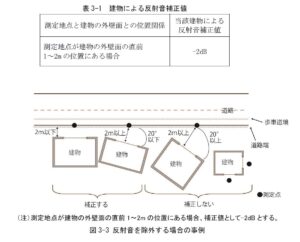

下図は環境基準における『騒音に係る環境基準の評価マニュアル(道路に面する地域編)』39ページに記載されている、反射音の補正等の方法についての事例です。

この図から、環境基準においては、建物や塀に伴う反射音の補正量は -2dB である事が分かります。 しかし、この値は、音源が線状に長く、音の伝搬方向が音源に対してほぼ垂直な道路騒音を想定した場合です。

一方、環境確保条例が対象とする特定工場や生活騒音の場合、音源が点状であったり、複数の音源が混在していたりすることが多く、音の伝搬方向を特定することが困難です。 そのため、反射音の影響を正確に評価し、適切な補正量を決定するためには、個々のケースに応じて詳細な検討が必要となります。

具体的には、反射物の無い場所との2点同時測定を行い、そのレベル差により適切な量を補正するなどが考えられます。 この場合も、生活環境の保全の観点から、事例ごとに合理的な判断が求められます。

4.音源の存する敷地が隣地ではない場合

騒音苦情が発生し、音源の存する敷地との境界線が接していない場合、JIS Z 8731:2019 では、騒音の影響を受けている建物の外壁面から 1~2m 離れた位置で、測定高さは、問題となっている建物の床面から 1.2~1.5m と規定されています。

具体的には、音源に面したバルコニーなど、騒音が直接入射する箇所が測定位置として適切です。 しかし、環境確保条例では、一般的に『音源の存する敷地の境界線における大きさの許容限度』が定められており、両者の測定結果を比較検討する必要があります。

そのため、建物の外壁面(バルコニーなど)と、音源の存する敷地との境界線の2点で騒音を測定し、両者の測定結果を比較することで、音源との因果関係を確認することが重要です。

さいごに

今回は、環境確保条例における騒音測定の際の測定点設定について詳しく解説しました。

正確な騒音測定を行うためには、測定点を適切に設定することが非常に重要です。 JIS Z 8731をはじめとする各種規格や、環境省、総務省などのガイドラインを参考にしながら、個々のケースに合わせて測定点を決定する必要があります。