お客様にこんな質問をされた事がありました。

「暗騒音はどれくらいでした?」

その時は比較的静かな住宅街で遮音設計の為の環境騒音調査を行っていました。 おそらくですが、”暗騒音” という字面から「暗い時の騒音」、つまり夜間の静かな状態の音の事を仰っているのかなと思います。 もちろん、暗騒音の意味はそうではない事は知っていましたが、今回の測定において暗騒音って何だろうと、少し考えてしまいました。

暗騒音については、騒音に関する JIS Z 8731 や、環境省の各種測定マニュアルなど明確に定義されています。

暗騒音

ある特定の騒音に着目した時、それ以外の全ての騒音

そして似た状況の用語で残留騒音があります。

残留騒音

総合騒音から全ての特定騒音を除いた残りの騒音

では特定騒音とは何でしょう。

特定騒音

総合騒音の中で、音響的に明確に識別できる騒音。

そして総合騒音とは、

総合騒音

ある場所におけるある時刻の総合的な騒音。

つまり、鉄道騒音を特定騒音とした場合、総合騒音から鉄道騒音を除いた残り全ての音が暗騒音となります。さらに、暗騒音から音響的に特定できる全ての音を除くと、残留騒音となります。

先ほどのお客様のご質問では、夜間の静かな状態の音は、鉄道騒音や道路交通騒音などの特定騒音が少ないため、残留騒音である可能性が高いと考えられます。 この時は後日の報告書で、夜間の騒音状態について、暗騒音と残留騒音の違いを踏まえて、詳しく説明させていただきました。

ここまでのお話から、暗騒音は測定には不要な音、意味のない音のように思われるかもしれません。 しかし、測定者にとって暗騒音は非常に重要であり、暗騒音を正確に把握することが、正しい測定を行うための最重要項目と言っても過言ではありません。 その理由は、特定騒音の測定方法にあります。

特定騒音の代表的な例として、環境省では航空機騒音・新幹線鉄道騒音・在来線鉄道騒音について測定マニュアルを公開しています。 音源が異なりますから測定方法も異なる部分があるのですが、共通項目として特定騒音の測定方法は以下のように明記されています。

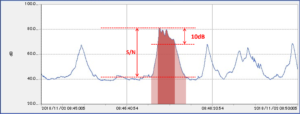

最大値レベルから 10dB 低いレベルを上回る時間の騒音レベルを読み取る

そして以下のような一文が記されています。

暗騒音レベルと最大値との差(SN比)が 10dB 未満の場合は欠測(測定不能)とする

そしてこのようにも付記されています。

暗騒音が定常的で、特定騒音のレベルの最大値よりも 15dB 以上低い場合には、暗騒音の影響は無視できる。

これにようると、特定騒音の発生が確認できたとしても、暗騒音とのレベル差が 10dB 以上ない場合は、特定騒音を測定する事が出来ない、という事になります。 更には 15dB 以上のレベル差がない場合は、暗騒音の影響が無視できないという事になります。 つまり、正確に測定を行うためには、特定騒音の最大値と暗騒音のレベル差が 15dB 以上必要となります。

では、この場合どの程度の範囲の音までを暗騒音と考えればいいのでしょう。

マニュアルには暗騒音の測定方法が記されています。

暗騒音の測定は特定騒音が発生していない時間の等価騒音レベルを測定する。 その場合の実測時間は 5~10 分程度とする。 ただし、有人測定の場合で暗騒音の騒音レベルの変動が大きい場合には、単発騒音が発生する直前又は直後の騒音のレベルとしてもよい。

つまり、暗騒音が変動的である場合、特定騒音が発生する直前・直後のレベルが低く 10dB 以上のレベル差を確保できていれば、測定が可能という事になります。 ただ、この場合も暗騒音と最大値とのレベル差( 10dB 以上)を確保した方が良い事に変わりはありません。 なぜなら、更にこんな注意書きがあるからです。

突発的な暗騒音が発生し、それによって測定データに影響が生じたことが明らかな場合には、欠測扱いとする。

暗騒音が変動的である場合、暗騒音の上昇と特定騒音とが重なる事は普通に発生します。 これが欠測扱いとなると、暗騒音が十分低く無ければ測定数の確保が難しくなり、過小評価の恐れが出てきます。 具体的にはどの程度の測定数を確保すればよいのでしょうか。

航空機騒音の場合は対象となるのは24時間全てですが、在来線鉄道騒音の場合は運行されているすべての対象列車で、平均的な結果を得るのに十分な本数とあります。 どちらもかなりの測定数が必要となるので、なるべく欠測を避けるべきです。 新幹線鉄道騒音の場合は20本の測定数でよいのですが、6時間程度測定しても20本に満たない場合は、少なくとも10本以上確保する事で測定終了しても良いという事になっています。 それにしても、有人でこれ程欠測扱いが多い場合はストレスたまるでしょね。

暗騒音の影響を抑えるためには、測定地点の選定が重要です。 しかし、都心部などでは暗騒音の影響を完全に避けることは難しい場合があり、また、測定時期によっては季節的に発生する音(セミの鳴き音など)も考慮しなければなりません。

以前の記事では、セミ音の軽減についてお話しましたが、これは止むを得ず行った暗騒音対策でした。 本来であれば、セミ音の発生時期を避けるか、測定位置を工夫するべきです。 しかし、セミ音の発生時期は7月下旬から9月上旬までと長く、また、都市部では街路樹や庭木が多く、一般的な暗騒音の影響を避けた場所は、学校や公園など木々の多い場所になりがちです。 さらに、セミ音を避けて9月下旬に計画すると、台風による悪天候に遭遇する可能性もあります。

今回は暗騒音についてお話しさせていただきました。 本記事は環境省の測定マニュアルをまとめたものですが、測定対象によって仕様が異なります。 そのため、実際に測定する際は、特定騒音ごとのマニュアルを参照してください。